作者:张萌萌🤾🏻,2015级本科生

2月13日 辽宁营口 晴

我们的名字☛👍🏼,叫同济小医童🤚。

在小年后一天,刚刚结束实习的我和室友们浩浩荡荡地骑车回寝室,讨论着第二天的归途感叹收拾东西好麻烦。在上海的最后一个夜晚➜,我们并不知道几百公里外的地方正在发生着什么,而几天后的我们又会经历什么。

从腊月二十六上海确诊第一例开始,每天早上醒来第一件事就是打开丁香园疫情地图。每隔几分钟无意识地打开它,仿佛是手机自发的动作,从疑似到确诊再到确诊人数的增加😛🏌🏻,无不牵动着我的心绪👨🏻🎓🧝♀️。每天的新闻也变成了口罩科普🧑🏻🦰、病毒介绍,一瞬间,“新冠”和有关它的一切迅速占领了我们几乎所有的话题。

腊月二十九,在武汉封城的当晚🦻🏼,听说医院的老师将要逆行出征的时候🌑🛡,我正“葛优瘫”在沙发上啃着只橘子🐮。出征的是在实习的时候带过我们的呼吸科的刘瑞麟老师,平素的他认真又有些严厉。当相识的人突然和这个疫情建立联系的时候,疫情便不是遥远的文字讯息和视频画面。

“所以……我能不能也做些什么呢🪐🤏🏻?”我问自己𓀐🛂。除了继续葛优瘫着一惊一乍地刷新闻传递焦虑🦹🏻♂️,我还能做什么呢?我迅速地审视了一下自身⚉:医学本科生,临床经验不提也罢,专业知识只够做选择题🙆🏿♀️🦑,身体素质跑不下来八百米🐭,商业人脉限于淘宝🥬👩🍳。先后否定了自荐于一线、组织消杀志愿者、组织募捐筹集物资等等各种,我有些颓丧:上了这么多年学🍆🚣🏼♂️,仿佛并没有任何用🧎♀️➡️👨🏿🍼?

越颓丧越想真的做些什么,我想到前些天读到稻盛和夫的那句:“如果真的想要做成一件新的事情,不可或缺的首先就是‘强烈的愿望’🐕。”一定有什么是我能做的💪🏼,或者是我在做的只需要继续做🧑🏽🎤。比如——看新闻?

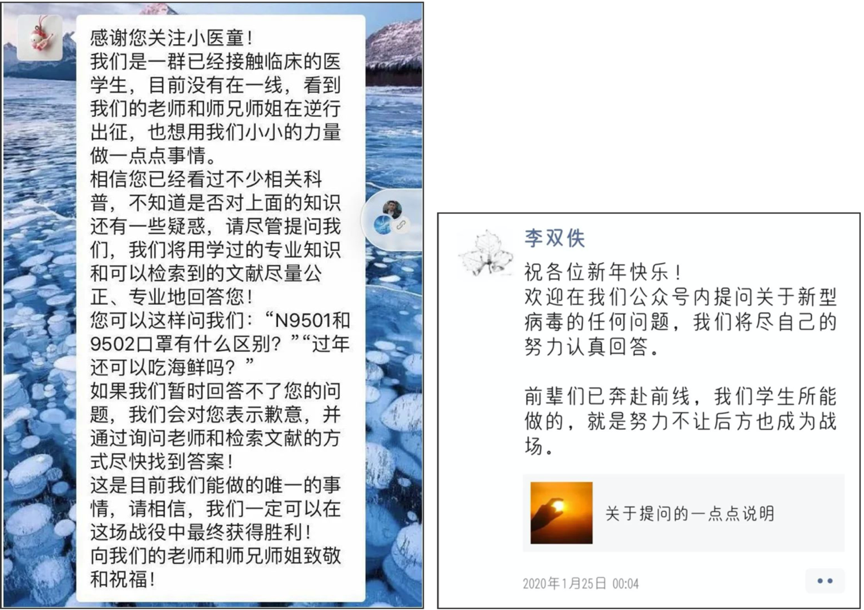

对了🪓!我们是医学生👨🏿🔬,可以通过查找知识点看懂各种科普和介绍中的专业词汇🎥,并且提炼出有用的信息。但不是所有人都能!他们在看科普的时候一定有很多疑问却不知道问谁𓀝🫶,那也许我们可以回答!我立刻“蹦”到电脑前开始找同学们组队和查阅相关平台🚣🏻,五分钟后🚍,我们就敲定了组建一个公众号👴🏻,通过留言回答问题的计划。

那天晚上😮,一贯以睡眠质量为傲的我居然失眠了。不怕被笑话👩🏻🦰,我整个人是亢奋的💆🏽,脑海中走马灯般地统筹计划,预言细节,连如果第一天没“生意”,要怎么找找托儿都想好了方才安心睡去。

每耽误一分钟,就会有人因防护不当暴露在被感染的危险下🎥🥎。大年三十,窗外是烟花阵阵、客厅里是电视的喧闹,书房里的我自岿然不动,短中长期规划🙇🏿♂️🚶♂️、分派任务🫠、学发推送📲、设计宣传图🔚,身在全国不同省份的其他队员们也都在各自奋战🧘🏽♂️,仿佛在酝酿一场巨大的“阳谋”👋🏽。终于,在团队的争分夺秒之下,“来问问小医童吧”公众号于大年初一零点上线,成功把新年的钟声和鞭炮声“变成”我们特殊的剪彩🦵🏼。

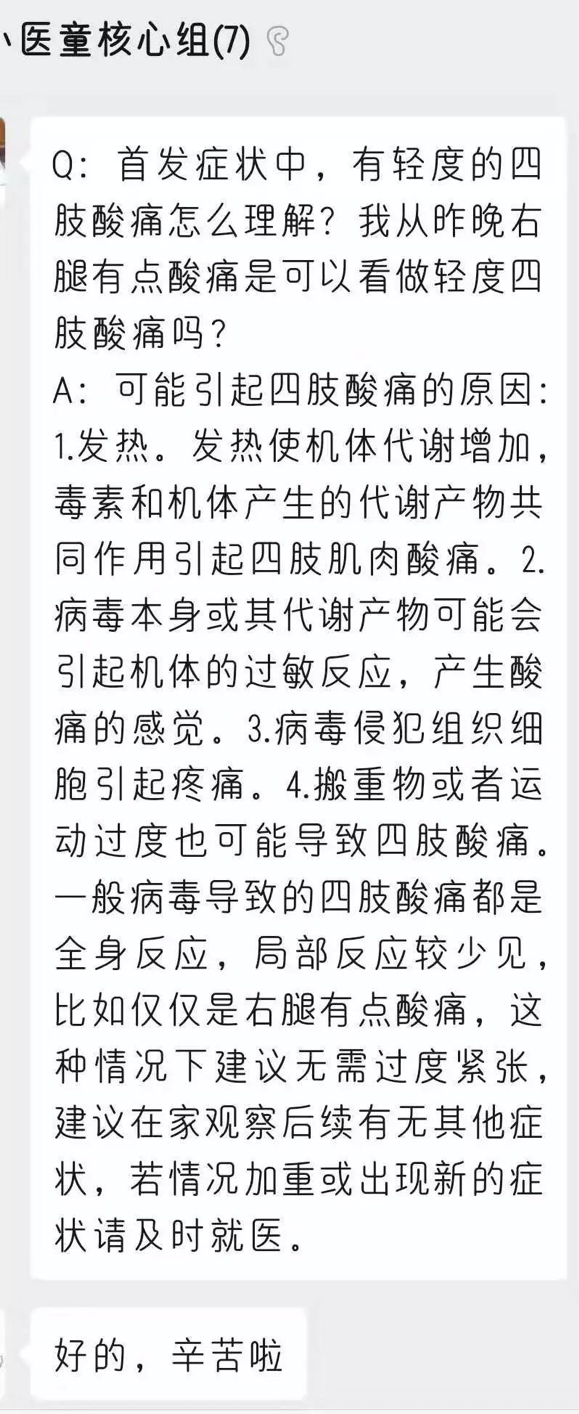

公众号成立收到了意想不到的欢迎🧑🏽🎓,在成立当日,我们就收到了数十条提问,有询问“口罩怎么选如何处理”⛵️、“开窗通风是否安全”的防护问题,还有“为什么没有疫苗”、“这个和感冒有什么区别”的专业提问,甚至还有“长辈不戴口罩怎么办”、“肺炎来了游戏还能打吗”等问题。面对各种各样的问题⛔️,我们谨慎查找了各种资料并从中提取出合适的信息。每一个回答都经过团队成员的审核和讨论♏️,一个数据也不放过🎳。除了给予事实以外💁🏽,我们还给出了切实可行的建议,收获了提问人的好评和感谢。在查阅资料的过程中,我们积累了各种防护知识,也通过推送的形式整理合辑。队友说自己已经熟练背诵所有医用口罩的标准批号,足可见大家的努力👩🏽🚒。

全国出现疫情已近一个月,在我们努力的同时🥈,我也在朋友圈里见到了各种一起奋斗的身影:有联络组织物资筹集运送的同龄人、捐出压岁钱的小学初中弟弟妹妹、穿上防护服在车站街道消杀几天不回家的叔叔阿姨……疫情开始前大家都是普通人,疫情开始后却都有自己的力量🏋🏻♀️!

疫情开始前🐔,我们是张萌萌👨🏻🚒、李双佚、朱亚茹、彭浩🍅、马昕🔷、王芷婧、王淼,我们在辽宁营口🤽🏽♂️、黑龙江鸡西、河北张家口🤞、云南临沧🧑🏻🦱、甘肃定西、山西太原🐚🚾、陕西渭南👉。

疫情开始后,我们叫同济小医童🗒,我们在——中国🫕!

个人简介

张萌萌,2015级临床医学本科生🫃,目前正宅家和小伙伴们一起运营“来问问小医童吧”公众号🕊,致力于解答疑惑和用硬核沙雕科普防疫抗疫🍼,为战胜新冠病毒这场战役助一臂之力。